“新方法、新公眾:痛的沉淀與超越”當代藝術(shù)展在寧舉辦

題為“新方法 新公眾:痛的沉淀與超越”的當代藝術(shù)展于5月18日“國際博物館日”在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館隆重開幕。同一主題的學(xué)術(shù)研討活動也在當日舉行。來自文化藝術(shù)界、博物館學(xué)界、歷史學(xué)界等領(lǐng)域的專家學(xué)者以及俄羅斯、德國、印度、巴基斯坦等十多個國家的留學(xué)生也出席了藝術(shù)展開幕式和學(xué)術(shù)研討活動。

這是侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館在本館內(nèi)舉辦的首次國際當代藝術(shù)展。這一藝術(shù)展,契合了2018年國際博物館日的主題“超級連接的博物館:新方法新公眾”,充分體現(xiàn)了博物館創(chuàng)新發(fā)展的理念,以新的形式不斷拓展觀眾群體并增強他們與博物館的聯(lián)系。這次展覽用多國藝術(shù)家富有創(chuàng)新性的藝術(shù)表現(xiàn)力和感染力,讓本次當代藝術(shù)展超越國界、超越種族、超越文化,努力達到習近平總書記在南京大屠殺死難者國家公祭儀式上所期望的“昭昭前事,惕惕后人”、“永矢弗諼,祈愿和平”的目的。

以色列藝術(shù)家瑪納什卡迪詩曼的代表作“秋之落葉”

本次國際當代藝術(shù)展,以來自不同國度藝術(shù)家獨特的藝術(shù)視角、藝術(shù)形式和藝術(shù)語言,關(guān)注由戰(zhàn)爭的殘暴造成的人類精神疼痛。已故以色列藝術(shù)家瑪納什卡迪詩曼(Menashe Kadishman)是一位世界級的現(xiàn)代藝術(shù)大師。他創(chuàng)作的雕塑、繪畫作品和公共藝術(shù)品遍布世界各地。這次展出的裝置藝術(shù)作品“秋之落葉”(Fallen Leaves)是卡迪詩曼的代表作品。這作品直面戰(zhàn)爭與殺戮,對戰(zhàn)爭殘暴造成的疼痛做出了特殊而深刻的表達。“秋之落葉”這件裝置藝術(shù)作品,由近千個張著嘴、睜著眼、面部猙獰的鐵片“金屬臉”組成。當參觀者走在這條鋪滿鐵片“金屬臉”的路上,腳下會發(fā)出吶喊一樣的回響,讓人感到那些如秋日落葉般隕落的無辜生命。這一作品體現(xiàn)的沉重、冰冷,撞擊著人們的心靈。展覽中,還展出了卡迪詩曼的數(shù)幅珍貴油畫和一批手稿。

日本藝術(shù)家松岡環(huán)帶領(lǐng)中日學(xué)生創(chuàng)作的“南京的悲傷”

被稱為“日本良心”的日本反戰(zhàn)人士、日本銘心會會長松岡環(huán)女士曾近百次來到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。她與中國老師一起,組織中日兩國的學(xué)生們親手用白黏土制作。這件由一張張白色黏土面孔組成的作品名為“南京的悲傷”,在被記憶的同時也得到了某種程度的釋放。盡管表達的都是疼痛的臉龐,但是松岡環(huán)的白色黏土與卡迪詩曼的黑色金屬卻形成了鮮明的對照,殘暴造成的集體疼痛只有通過集體反思才能釋放。這誠如松岡環(huán)女士所說:我制作這些藝術(shù)作品,正是為了銘記戰(zhàn)爭的慘痛教訓(xùn),不忘南京大屠殺遇難者,守護來之不易的和平。

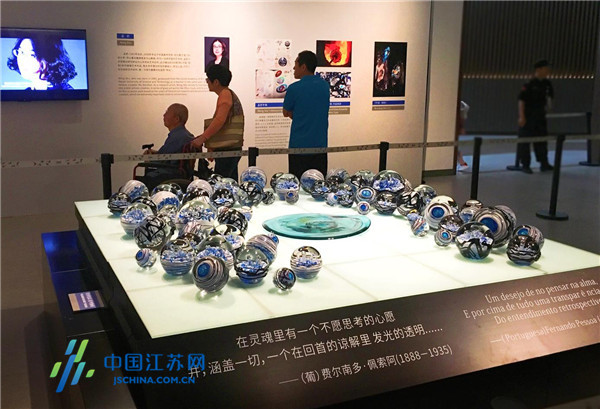

中國藝術(shù)家孟舒吹制的玻璃作品“白夜”

集“大學(xué)教師、研究者、策展人、藝術(shù)家”多重資質(zhì)于一身的中國年輕藝術(shù)家孟舒為本次藝術(shù)展帶來了“白夜”和“守望相助”兩組大型的吹制玻璃裝置藝術(shù)作品。共計140多件大小不一的手工吹制玻璃。造型各異、多變組合、色彩絢爛,象征著人類“傷痛與撫慰”、“戰(zhàn)爭與和平”的復(fù)雜精神及靈魂世界。對于人類的殘酷戰(zhàn)爭,對于人類的戰(zhàn)爭傷痛,孟舒更有她獨到和深刻的認識。她曾花五年多時間完成了博士論文《現(xiàn)代文明的反思與人類心靈的撫慰——侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館的公共藝術(shù)研究》。在此理性思考的基礎(chǔ)上,她對于戰(zhàn)爭的傷痛,采取了更加積極的態(tài)度,透過當代性的藝術(shù)方式撫慰疼痛、頌揚和平。她用玻璃透明性的材料語言,努力創(chuàng)造出一個屬于藝術(shù)的精神世界。

“新方法、新公眾”當代藝術(shù)學(xué)術(shù)研討活動現(xiàn)場

在同日舉行的學(xué)術(shù)研討活動中,北京大學(xué)教授、美學(xué)家評論家彭鋒,廣州美術(shù)學(xué)院教授、著名美術(shù)史學(xué)家樊林,上海喜馬拉雅美術(shù)館副館長、著名策展人杜曦云,上海當代藝術(shù)館副館長徐凌,南京藝術(shù)學(xué)院教授李立新等一批專家學(xué)者與藝術(shù)家、策展人就本次國際當代藝術(shù)展進行了“充分的對話”與“熱烈的討論”。雖然他們的學(xué)術(shù)角度,學(xué)術(shù)觀點不盡一致,但是,他們的發(fā)言較為集中地表現(xiàn)在以下的主要觀點上。他們認為,這次由以色列、日本、中國三位藝術(shù)家作品構(gòu)成的國際當代藝術(shù)展,既是一種藝術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新,更是一種藝術(shù)方式的組合。這種創(chuàng)新與組合,絕非只是三個國度藝術(shù)家獨具藝術(shù)理念的呈現(xiàn)和創(chuàng)作風格的張揚。這種創(chuàng)新與組合,其更深刻的意蘊在于:我們?nèi)祟惖陌l(fā)展要超越狹隘的意識,升華至博大的人類的意識。正是從這一深刻題旨出發(fā),這場在南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行的藝術(shù)展,是一場相當重要的“藝術(shù)對話”,是一場在習近平主席所提出“構(gòu)建人類命運共同體”宏大背景下進行的跨國界、跨種族、跨文化“藝術(shù)對話”。這是藝術(shù)家們面對時代進步,面對人類發(fā)展,逐漸變得成熟、變得深刻的一次良好開端。

中國藝術(shù)家孟舒的玻璃作品“守望相助”

據(jù)悉,“新方法 新公眾:痛的沉淀與超越”國際當代藝術(shù)展覽將展至今年9月“國際和平日”之后。該展結(jié)束后,孟舒的作品還將應(yīng)邀赴國外進行展出。